学校法人明秀学園 明秀学園日立高等学校 通信制課程

教職員の人材開発促進プロジェクト 成長促進とコミュニケーションの基盤となる「教職員ルーブリック」の策定

ワークショップ / Internal Branding

2025年に創立100周年を迎える学校法人明秀学園。全日制課程と通信制課程を有し、合わせて2,000名を超える生徒が在籍しています。学び方の多様化などを背景に、通信制課程の生徒数は年々増加傾向に。様々な状況の生徒が、様々な目的を持って通っています。学校のあり方や教職員のあり方にも変化が求められるなか、教職員の人材開発促進をめざすプロジェクトがスタート。第一段階として、全ての教職員が参加したワークショップなどのプロセスを通じ、明秀学園⽇⽴⾼等学校 通信制課程の教職員としての望ましい⼈材像への熟達度を段階的に示す「教職員ルーブリック」を策定しました。

STORY

プロジェクトのゴール設定

「望ましい学校像や教職員像が共有できていない」「多忙な環境の影響やマインドセットから、新しい学びや成長に対して足踏みの状態が続いている」。プロジェクトのスタートを前に、今回のプロジェクトオーナーである小和瀬克夫副校長からそんなお話しをうかがいました。そこでまず、明秀学園日立 通信制課程の教職員としての望ましい人材像を「教職員ルーブリック」として言語化・可視化し、組織全体で共通の認識とできることをゴールとして設定。

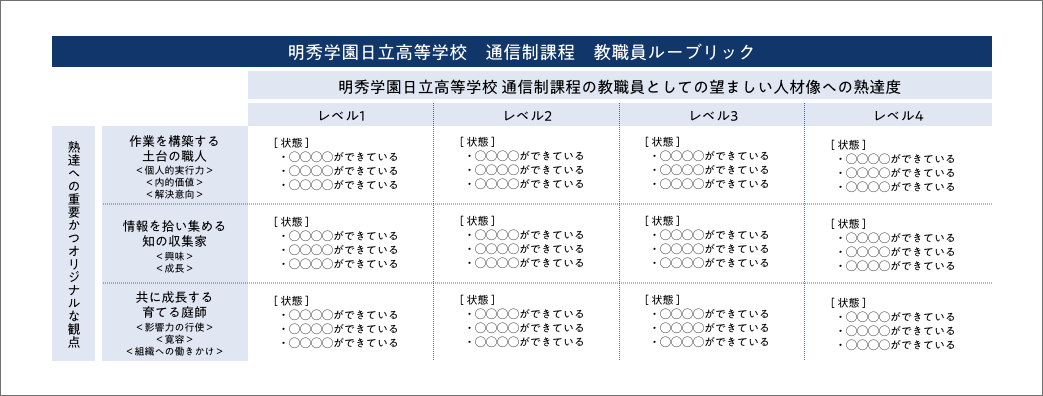

ルーブリックは学習の到達状況を評価する指標で、学校から児童や生徒など学習者に示されることが多いものですが、今回のプロジェクトでは、「明秀学園⽇⽴⾼等学校の教員としての望ましい⼈材像への熟達度を段階的に示す指標」として「教職員ルーブリック」を位置づけ、その策定に教職員が参加するかたちで進めていくこととしました。また、以前に策定したものの組織内での浸透や共通認識の形成が十分ではなかった「3つのコンピテンシー」も存在しており、闇雲に組織に関する言葉を増やすことはせず、それらを教職員ルーブリックの軸として取り入れる計画としました。

<教職員ルーブリックの構造。プロジェクトスタート時点で完成イメージとして全教職員で共有>

プロジェクトのプロセス

大きく7つのステップでプロジェクトの進行プロセスを設計しました。

- 1:プロジェクトの組織全体へのアナウンス・共有

- 2:キーパーソンインタビュー・全教職員アンケート

- 3:全教職員ワークショップ

- 4:ワークショップ後のグループワーク

- 5:教職員ルーブリック案の作成・ブラッシュアップ・策定

- 6:教職員ルーブリックの可視化・デザイン

- 7:教職員ルーブリックの組織全体への共有

プロジェクトは、組織全体でその目的やゴール、プロセスを共有することからスタート。続いて、小和瀬副校長をはじめ、複数のキーパーソンとなる教職員へのインタビューを行い、内容を組織全体で共有。さらに、全教職員アンケートを実施するなど、全ての教職員にプロジェクトを自分に関係のあるものとして意識してもらえるよう、序盤のアクションを重ねていきました。

全教職員ワークショップ

全教職員が参加するワークショップは、プロセスの大きなポイントです。

ワークショップのプログラムは下記のように設計しました。

- 1:私と私たちを知る

- 2:10年後のありたい学校像を言語化する

- 3:コンピテンシーの解像度を上げる

- 4:ルーブリックのレベル4(最も熟達した状態)を考える

- 4:個人のアクションと接続する

- 6:全体プレゼンテーション

- 7:ワークショップ後のグループワーク:ルーブリックのレベル1〜3を考える

事前に行ったインタビューやアンケートを通じても、キャンパスが複数に分かれていることもあり、共に働く他者の価値観や思いを知る機会が少なかったり、そのためのコミュニケーションが充分でなかったりすることが察せられました。そういった状況も受け、ワークショップを通じて参加者同士が対話し、自分自身や相手のこと、自分と相手を含む自分たちを知る機会にすること、そして、対話のなかから望ましい教職員像を自分たちの言葉で表現していけるということを重視した設計としました。

また、ワークショップのなかで「組織開発の視点からのメンバー間での対話の重要性」についてや「ありたい姿を未来思考で考えること」「バックキャスティングでの思考アプローチ」等についてのインプットレクチャーも行うことで、ワークショップで実践していることの意味も認識しながら、組織のメンバーとしての共通の体験をしていけることも意識したコンテンツを提供しました。

<ワークショップの様子>

ワークショップを終えて

参加した教職員からは、教職員同士での対話などのコミュニケーション、それらを通じた他者理解の重要性に気づいたという声がとても多く聞かれました。そして、こうした機会を一度だけでなく、継続的に持っていくことが必要であるということを実感されたようです。また、ワークのプロセスを踏み、フレームワークを用いながら課題に向き合うことで、一人で考えていてもなかなか先を見出せなかったことに対しても、自分たちなりの答えを見つけていけるということへの気づきを得られたそうです。

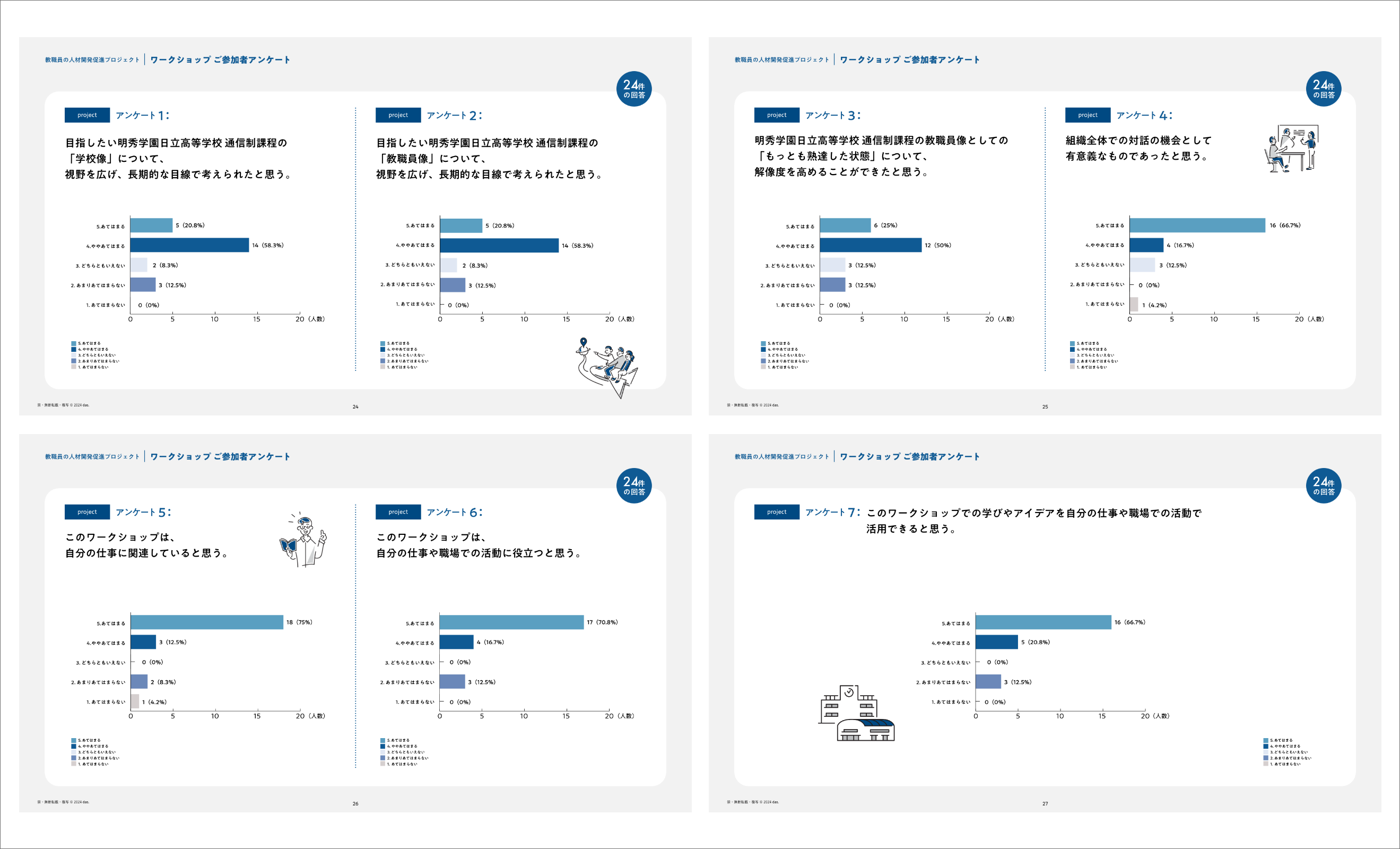

ワークショップ後には、全職員を対象にアンケートを行いましたが、「学校像や教職員像について、これまでより視野を広げて長期的な目線で考えられた」「望ましい教職員像について、解像度を上げることができた」ことを多くのメンバーが実感できている回答結果となりました。

<ワークショップ後に実施したアンケートの結果より>

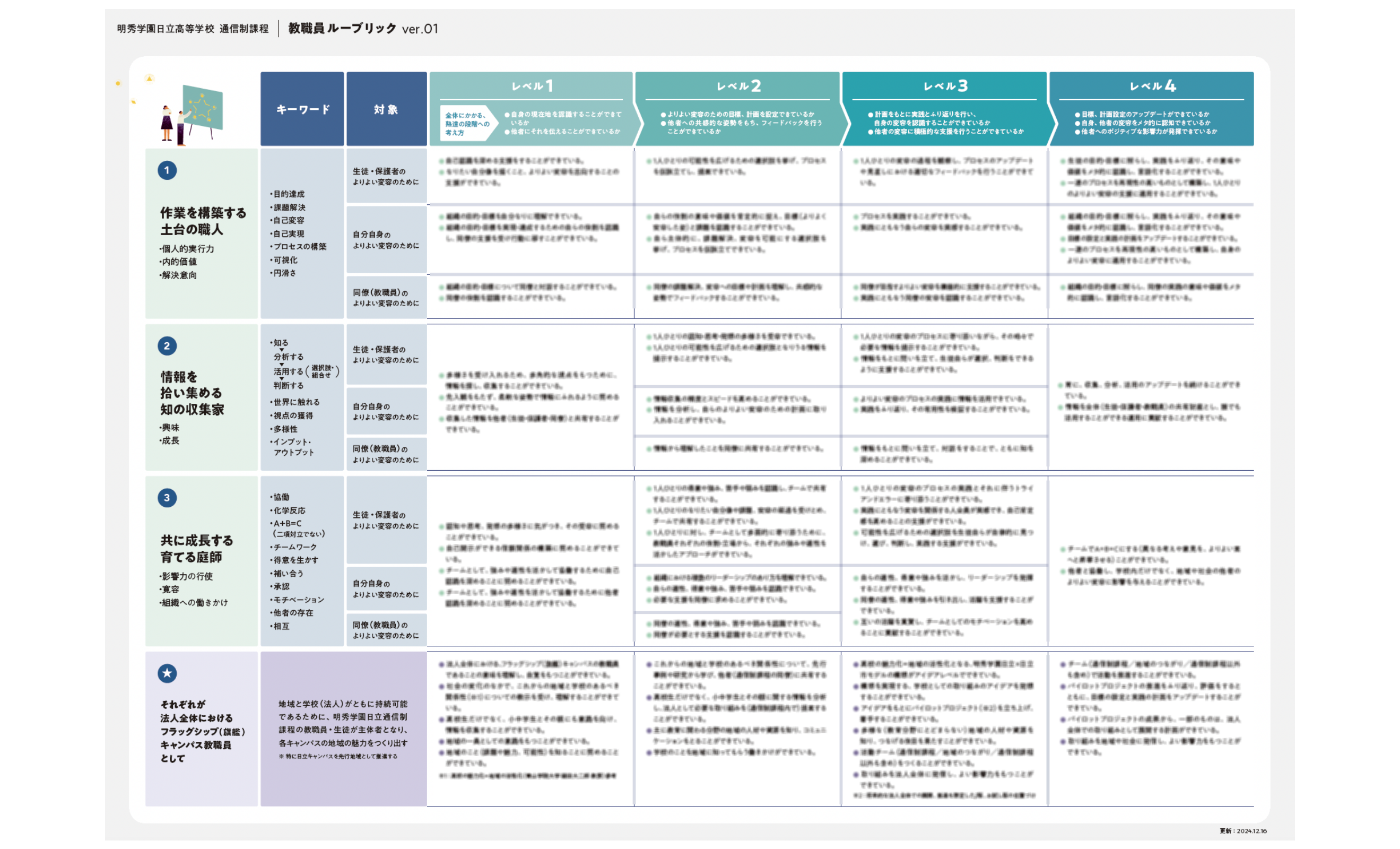

教職員ルーブリックの編集

全教職員が集合してのワークショップでは、最も熟達している状態であるレベル4の言語化をゴールとしました。そこで、レベル1から3については、レベル4(最も熟達した状態)からふり返る、未来の状態からバックキャスティングするというアプローチで、各グループで引き続きグループワーク行ってもらいました。

それらを集約し、改めて概念的に整理したり、各項目の関係性や時系列を整理したりといった編集をしつつ、明秀学園⽇⽴⾼等学校 通信制課程らしい言語化を行なっていきました。その後は、プロジェクトのオーナーである小和瀬副校長からのフィードバックを受け、アップデートを行い、Ver.01として定着。さらに、より情報を把握しやすいように、また、前向きな気持ちで情報に触れられるようなデザインに仕上げました。

<デザインされた「教職員ルーブリック Ver.01」。成長促進とコミュニケーションの基盤として組織全体で共有>

教職員ルーブリックの今後の活用

明秀学園⽇⽴⾼等学校 通信制課程の教職員としての望ましい⼈材像への熟達度を段階的に示す「教職員ルーブリック」は、目指すところであると同時に立ち戻るところでもあると言えます。自分自身の現在地がどこであるのか、もう一歩次の段階に進むとしたら、現在とのギャップはどのようなものなのか、そのギャップを埋めるために必要なアクションやマインドセットはどのようなものなのか、一人ひとりがルーブリックと向き合い、行動につなげていけると良いと考えています。同時に、自分自身だけでなく同僚の成長やがんばりを支援したり、承認したりというコミュニケーションのツールの一つにもなり得るものです。

教職員の成長を促進し、コミュニケーションの基盤となる存在として活用されていくことを期待するとともに、教職員や組織の変化や成長に応じてルーブリックをアップデートし続けられることが望ましいと考えています。

Voice

学校法人明秀学園

明秀学園日立高等学校 通信制課程

副校長 小和瀬 克夫 さん

本校においては、いかに全教職員の「自分ゴト化」を促進するかが課題でした。ワークショップを通して教職員ルーブリックを策定していくプロセスをご提案いただきましたが、校内だけではこのプロセスは踏めなかったと思います。結果として「自分ゴト化」促進による主体的なアクションも増えただけでなく、副産物として対話による相互理解にも進捗が見られました。

TEAM

- ACCOUNT EXECUTIVE/PLANNING/LECTURER/FACILITATOR:

- T.KAWATA

- CONSULTING/PLANNING/FACILITATOR:

- H.TAKEUCHI

- FACILITATOR/PHOTOGRAPHER:

- S.OGIHARA

- FACILITATOR:

- Y.TAKAHASHI(infosign)

MEMBERS

Business Designer

T.Kawata

Account Executive

S.Ogihara

Consultant

H.Takeuchi